📍1. 研究背景(Research Background)

我们先从VLA(Vision-Language-Action)模型说起,这是近年来在机器人操作领域特别火的一类模型。

VLA 是什么?

它的目标是:给定一段自然语言指令(语言)和当前的观察图像(视觉),输出一系列动作(行动)来完成任务。

比如:

输入:“把红色杯子放在桌子上” + 当前摄像头图像 → 输出:机器人如何移动手臂去完成这个任务。

🧠2. 当前的挑战 / 提出的问题(Motivation & Problem Statement)

传统的 VLA 模型一般是「端到端」的,直接从输入的图像和语言生成动作。

这种方式的问题是:

- 缺乏推理能力:复杂任务(如多步任务)需要中间思考过程,但端到端方法无法显式地规划子目标或中间步骤。

- 难以泛化:在真实世界中,任务多样,如果没有清晰的“想法链条”(类似人类的思考过程),模型很容易失败。

- 无法利用无标签数据:许多视频数据没有动作标签,无法用于训练这种端到端系统。

所以,他们提出了一个问题:

我们能否像人类一样“边想边做”,先视觉化地推理每一步,再执行动作?

💡3. 作者的创新(What They Propose)

作者提出了 CoT-VLA,意思是:

用视觉链式思维(Visual Chain-of-Thought, 简称 CoT)来增强 VLA 模型的推理能力。

什么是“视觉链式思维”?

- 就像人类在做事情前,会脑补接下来的画面,比如“先把杯子拿起来,再移动到桌子上,然后放下”。

- CoT-VLA 会先 一步步生成未来的中间视觉图像(子目标),然后再计划每一步该做什么动作来达成这些目标。

✨4. 为什么这很重要?

- 更强的推理能力:通过视觉想象中间步骤,模型能处理更复杂的任务。

- 利用更多数据:因为中间目标是图像,不需要动作标签,所以可以用大量的视频数据训练。

- 解释性强:生成的图像作为中间目标,更容易让人理解它的计划过程。

🛠️5. 它是怎么实现的?(解决方案的细节我们之后详细讲)

简单先说下结构:

- 把一个任务分成多个 子目标图像(未来状态的视觉想象)

- 然后用一个 动作预测器 生成一段段短动作序列,逐步达成这些目标

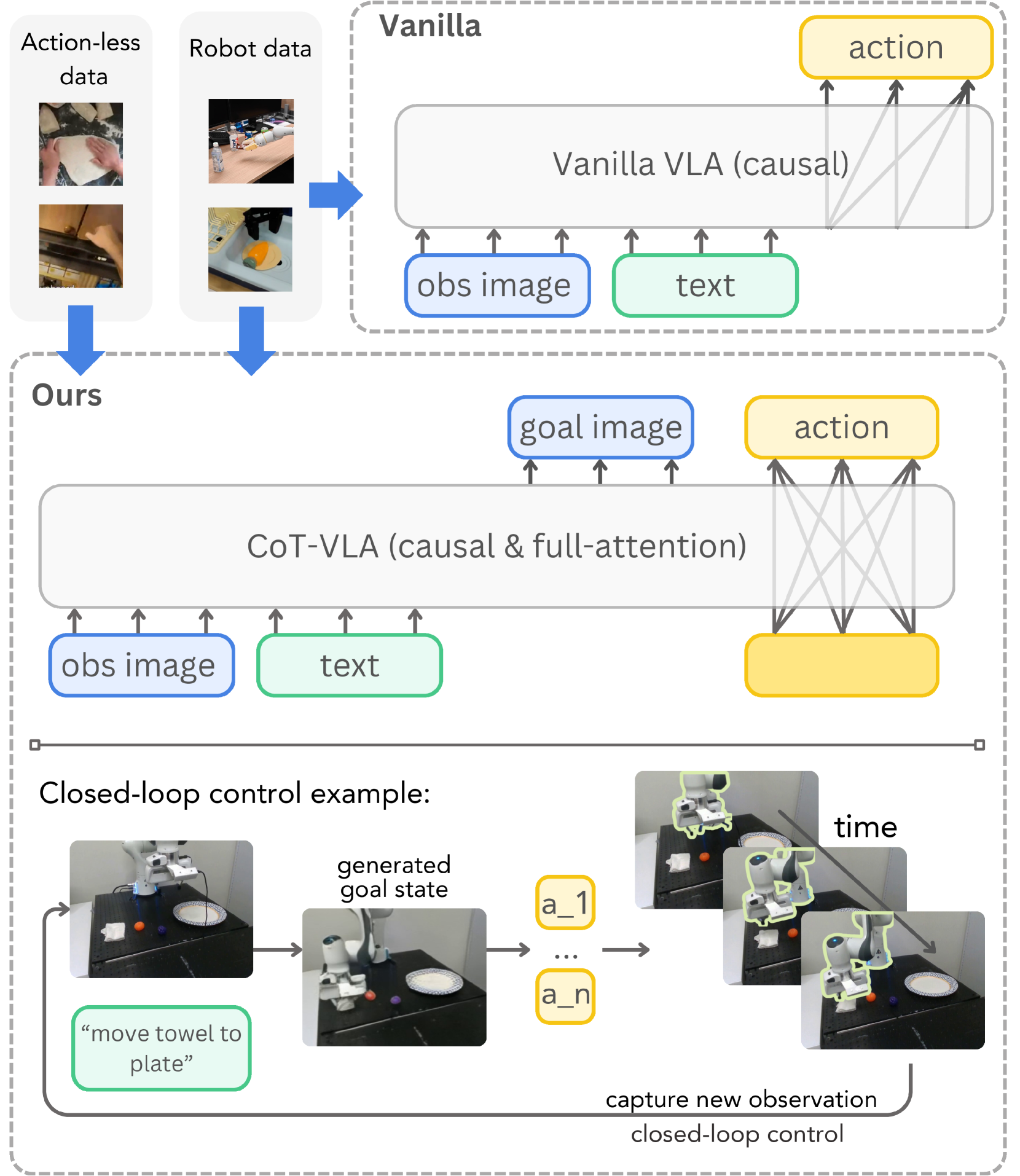

📊 CoT-VLA 模型结构

这张图展示了整个流程分为两个阶段:

🔹Step 1:

视觉链式思维阶段(Visual Chain-of-Thought Reasoning)

- 输入:任务指令(如“把杯子放在桌子上”)+ 当前观察图像(图像帧)

- 模型生成多个未来图像(子目标):这些图像表示任务完成过程中的中间状态,比如:

- 拿起杯子

- 移动到桌子上方

- 放下杯子

这些图像不是直接去执行,而是作为“思考的中间步骤”,让模型“脑补”这个过程。

🔹Step 2:

动作生成阶段(Action Plan Generation)

- 然后,模型以当前图像 + 每一个子目标图像为输入

- 逐个预测出达成该子目标所需的一小段动作序列(像轨迹片段)

最后,这些动作片段就组成了整个任务的完整动作序列。

🎯关键点总结

| 模块 | 输入 | 输出 | 作用 |

|---|---|---|---|

| Vision CoT | 图像 + 指令 | 子目标图像序列 | 拟人化思考 |

| Action Planner | 当前图像 + 子目标图像 | 动作片段 | 执行动作 |

你可以想象模型像这样在操作:

“我现在要完成这个任务,那我得先拿杯子,再移动,再放下… 每一步会是什么画面?好,现在我一步步来。”

1. 我们现在来深入研究:CoT-VLA 是如何生成子目标图像(goal image)的?

🧠 这部分是模型的「视觉链式思维」模块(Visual Chain-of-Thought Reasoning)

它的目标是:

给定当前观察图像(obs image)和语言指令(text),一步步生成未来的“子目标图像序列”。

就像人在执行任务前脑补每一步视觉图景,模型也要想象这些视觉状态。

🧩 输入和输出

| 项目 | 内容 |

|---|---|

| 输入 | 当前图像 + 指令文本 |

| 输出 | 一系列未来图像(子目标状态) |

这些图像不是随便猜的,而是模型通过学习,从过去完成任务的视频中学会“视觉地思考”。

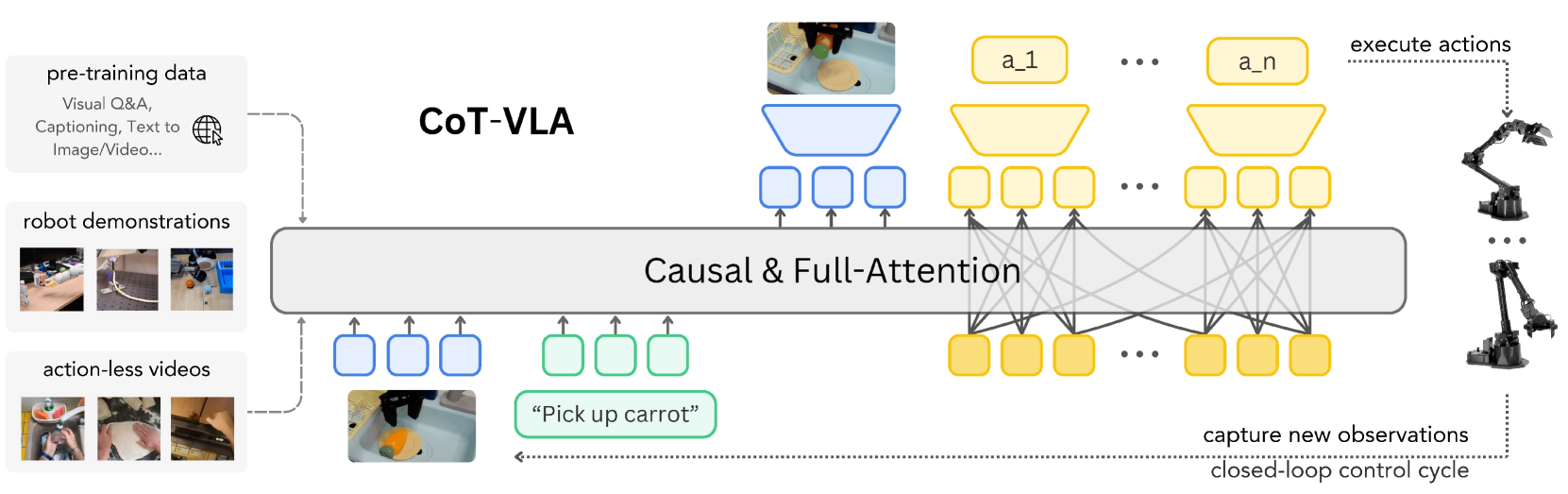

🛠️ 用的模型结构是什么?

他们使用的是一种 token-based 的图像生成 Transformer:

✅ 核心架构类似 MaskGIT / MAGVIT-2:

- 图像不是直接生成的像素矩阵,而是转成 视觉 token(VQ-VAE 编码器将图像编码成离散 token)

- 模型在 token 空间一步步生成目标图像的 token,然后再用解码器还原出真实图像

构成模块:

- 图像编码器:把原始图像压缩成 token 序列

- 文本编码器(如 T5):处理指令文本

- Transformer(带因果注意力):

- 先输入当前图像 token 和文本 token

- 然后自回归地生成未来图像 token

- 图像解码器:把生成的 token 变回图像

🔄 生成多步子目标的策略?

模型每次可以生成一个“子目标图像”,然后:

- 以这个子目标作为新起点,继续生成下一个子目标

- 直到生成固定长度的图像序列,或模型预测终止 token

这就形成了一条视觉推理链(Visual Chain-of-Thought)。

💡 举个例子:

任务:Move towel to plate

视觉链式思维可能这样生成:

- 当前图像 + 指令 → 子目标图像 1(手接近毛巾)

- 子目标图像 1 → 子目标图像 2(毛巾被抓住)

- 子目标图像 2 → 子目标图像 3(毛巾在移动中)

- 子目标图像 3 → 子目标图像 4(毛巾放到盘子上)

这些中间视觉状态就是模型的“思考过程”。

📈 训练目标(loss)

训练时用的 loss 是图像 token 的分类损失(cross-entropy),目标是让生成的 token 尽量接近 ground truth 的图像 token。

如果是使用视频数据(哪怕没有动作标签),也可以学到合理的子目标序列。

2. 我们现在来看论文中第二个关键组件:动作生成器(Action Generator)。

🧠 目标回顾

子目标图像生成出来以后,模型要完成第二步:

从「当前图像 + 子目标图像 + 语言指令」中,生成实现这个目标的一段动作序列(也叫 action chunk)。

比如说,现在的图像是「手在桌子旁」,目标图像是「手抓住杯子」,那就要预测怎么移动手臂去抓杯子。

🔧 输入和输出

| 名称 | 内容 |

|---|---|

| 输入 | 当前图像 + 子目标图像 + 语言文本(嵌入) |

| 输出 | 一个动作序列 a₁, a₂, …, aₙ(通常是一段较短的 primitive chunk) |

📦 模块结构详解

1. 图像编码部分

- 当前图像(observation image) 和 子目标图像(goal image)都先通过 图像编码器 转换成 token 序列(类似 CNN + Flatten/ViT)

- 它们被拼接在一起作为视觉上下文

2. 文本编码部分

- 语言指令用 T5/CLIP text encoder 编码成一组文本 token 或一个向量

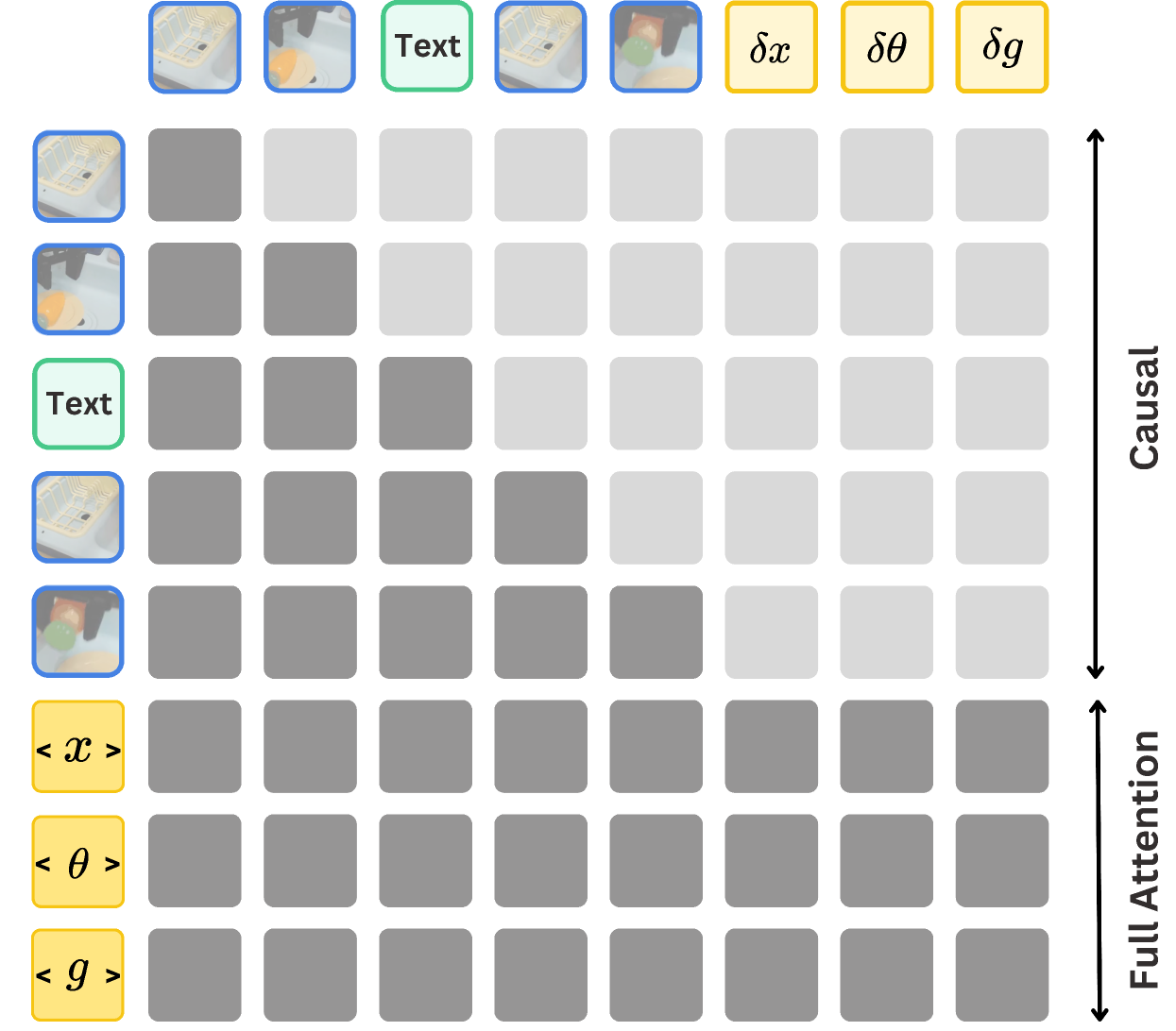

3. Transformer 模块(核心)

- 输入包括:

- 当前图像 token

- 子目标图像 token

- 文本 token

- 使用 Causal Transformer 或带全注意力的 Transformer(Full Attention),作为 Sequence-to-Sequence 模型

- 输出一段动作序列(每个时间步是一个动作)

4. 动作建模方式:

- 每个动作可能包括:

- 位移 Δx, Δy, Δz(手的位置)

- 角度、夹爪开合等(机械臂的完整动作向量)

- 模型可以使用 自回归方式 预测每一步动作(像 GPT 预测 token 一样)

🧠 模型如何训练?

使用标准的行为克隆(Behavior Cloning)方法:

- 给定状态和目标 → 模型学着人类/机器人怎么做

- 损失函数是 MSE(预测动作 vs ground truth 动作)

$\mathcal{L}_{\text{BC}} = \sum_t | \hat{a}_t - a_t |^2$

每个子目标都会带来一段训练样本(从当前状态走向子目标的动作序列)。

🔄 推理时的流程(运行中):

对每一个子目标图像:

- 当前图像 + 子目标图像 + 文本 → 输入动作生成器

- 得到动作序列 a₁, a₂, …, aₖ

- 控制机器人执行

- 得到新的图像,再进入下一轮(闭环控制)

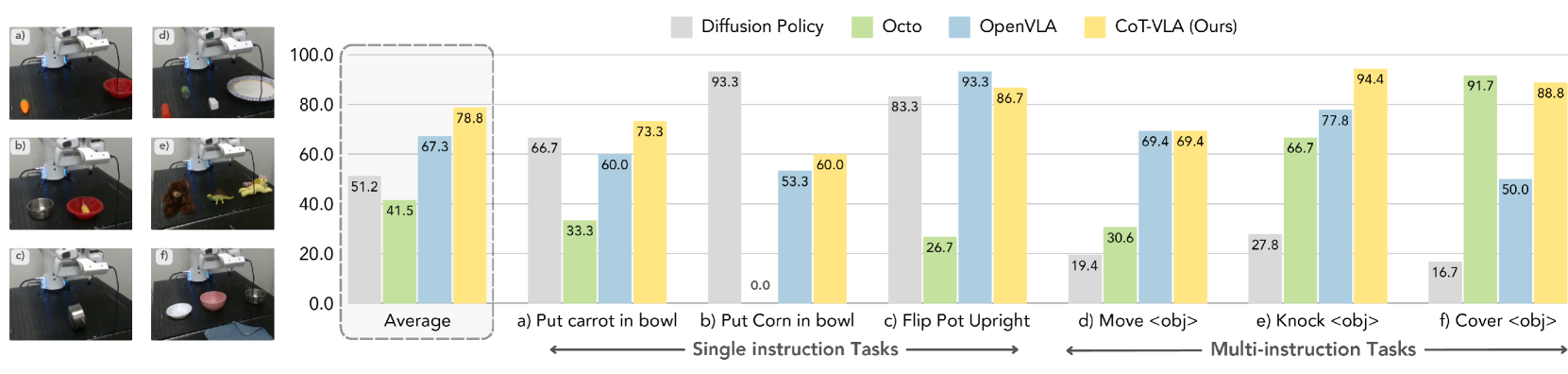

效果